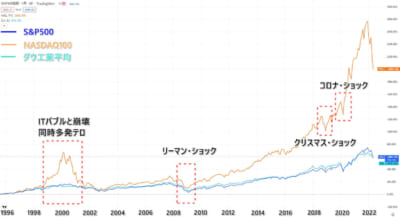

2022年から大きく下がり始めた米国株。

米国株式市場の動向を表す主要3株価指数のダウ工業平均・S&P500・NASDAQ100もそろって下落しています。

この状況に大打撃を受けている個人投資家も多く見受けられます。

こうした株価下落の局面で見ておきたいのが、これまで割高で買いにくかった銘柄です。

お買い得な株価になることがあるからです。

例えば、マスターカードはコロナ・ショック前後で株価が347ドルから199ドルまで下落後、401ドルまで上昇しました。

今はとくに、新興市場であるNASDAQ市場に上場するグロース株に投資妙味が生まれてきています。

米国株は2000年以降、何度もバブル崩壊や経済ショックを経験しながらも、長期では上昇してきました。

なかでもNASDAQ100の株価上昇は、ダウ工業平均・S&P500と比較しても大幅に上昇しています。

しかし、22年から始まった米株安ではダウ工業平均やS&P500よりもグロース株が多く上場するNASDAQ100の下落の大きさが目立ちます。

そこで!どんな銘柄が“今買うべき米国株”なのかを解説していきます。

目次

今買うべき株銘柄が米国株に増加、買い場到来

(最終更新日:2022/7/6、元記事:2022/5/20)

これまで割高株が多かった米国株に買い場が到来しつつあります。

2022年の年初から始まった米株安。

詳しくは後述しますが、クロサキは米国株の下落は短期的には継続していくものと予想しています。

今後数か月が米国株の絶好の買い場になるでしょう。

しかし、米国株ならなんでも良いというわけではありません。

グロース株・バリュー株・高配当株・小型株・大型株など

どんな銘柄が買い場になるのか。

そのカギを握るのがFRB(米連邦準備制度理事会)の「利上げ」と「資産圧縮(QT)」です。

米FRBの利上げと資産圧縮(QT)で買い場到来

米国株が今買うべき株と言えるようになった理由は、米国の中央銀行であるFRBが発表した以下の2つの政策にあります。

米国株に買い場が来たFRBの政策

・2022年3月からの利上げ開始

・保有資産の売却(資産圧縮、QT)

2020年の新型コロナウイルス感染症の影響によるコロナ・ショック。

これにより傷んだ経済と暴落した株式市場の安定のため、FRBはゼロ金利政策と量的緩和政策(QE)を実施しました。

この政策の終わりを告げるのが利上げとQTです。

FRBの保有資産の売却は、市場に大量に流してきたお金を引き上げることで、金利上昇につなげる政策です。この政策もおなじく株価下落につながります。※詳しくは後述

株価が下落するということは、これまで高くて買えなかったお宝株に投資できるチャンスが広がります。

今まさに、FRBの政策によって米国株の買い場が到来しているのです。

物価と金利の関係

最初に物価と金利の関係についてです。

結論から言いますと

物価が上がる(インフレ)と金利も上昇する関係にあります。

その関係を示したのが下図です。

出典:全国銀行協会

★買いだめ等の購買行動

インフレ傾向が強くなると消費者は少しでも安い価格で早くモノを買おうとお金がたくさん使われます。

★資金供給の減少

銀行は預金の流出を防ぐため、預金者に対してより高金利を提示します。その結果、金利が上昇します。

★金融引き締め

中央銀行が短期金融市場にあふれているお金を減少させて、企業がお金を借りにくくさせます。借りられるお金の量が減るので、融資を受けたい企業はより高い金利をはらうことになります。(金利上昇)

※上の図では「日銀の金融引き締め」とありますが、米国の場合は「FRB」になります。

利上げと株価の関係

2つめは利上げと株価の関係についてです。

結論から言いますと

金利が上がると株価は下がる関係にあります。

その関係を示したのが下図です。

出典:乙女のお財布

左側のピンクの矢印の方は上場企業の話

右側の緑の矢印は投資家の話

となっています。

量的緩和政策(QE)

3つめは量的緩和政策(QE)についてです。

米国株が今買うべき株になったのはFRBのQTが原因だと書きましたが、QTを理解するためには、前段階のQEを理解することが大切です。

QEはQuantitative easing policyの頭文字を取った略語で日本語では量的緩和政策と訳されます。

具体的には中央銀行が国債や住宅ローン担保証券などのリスク資産を市場から直接買うことで、市場に大量のお金を供給する政策です。

国債価格と金利の関係は以下のようになっています。

出典:水戸証券

その結果、「業績アップ⇒増配・好決算⇒株価上昇」というサイクルができあがり、株価は上がっていきやすくなります。

しかし、2020年にFRBはゼロ金利政策と量的緩和政策を同時に行いました。

これは前例のないことで、それだけコロナ禍が与える経済への影響が不安視されていたことを物語る異例な出来事でした。

そのおかげで、コロナ・ショック後に米国の株価は急上昇。

失業率も改善されて米経済は回復してきました。

出典:ヤフーファイナンス

量的引き締め(QT)

4つめは量的引き締め(QT)についてです。

実体経済と株価が回復すると、中央銀行はこれまで行ってきた政策をやめることを考え始めます。

QTとは以下のようになります。

量的引き締め(QT)とは

・QEによってFRBが買い進めた国債などの金融資産を市場で売却し、市場からお金を引き上げる

・国債が売られるので金利が上昇する

・金利上昇により、借入がしづらくなり収益悪化。株価下落の要因になる

ただ、そのおかげで米国株が大きく売られ、今買うべき株銘柄が増えたともいえます。

今買うべき株は米国のグロース株

私は今買うべき株が米国株のグロース株に多くあると考えています。

最初に断っておくと、今買って1~2週間で大儲けできるという意味ではありません。

半年~数年間にわたって保有する中長期投資をすれば、やがて大きな利益になるという意味です。

米国の利上げとQTの影響を最も受けたのがグロース株です。

下のチャートは米国株を投資対象とした3種類の投資信託の比較です。

3種類の投資信託の特徴は以下のとおり。

・S&P500連動(米株の代表的な大型株)

・高配当株ファンド

・小型グロース株

高配当株ファンドやS&P500ファンドは3月ごろ、上昇に転じる場面もありましたがグロース株ファンドは上げ幅も小さくすぐに下落に転じています。

出典:SBI証券

直近半年間の運用パフォーマンスを比較すると

最も良いのが高配当銘柄ファンド

最も悪いのが小型成長株ファンド

となっています。

高配当銘柄は成熟産業の企業が多く、業績も安定していて配当を多く出せるほど財務状態も盤石な銘柄が多いのが特徴です。

一方、成長株(グロース株)の方は、投資家が高い成長性を期待して投資される銘柄であり、成長のために多額の融資を受けて事業拡大をしていくのが一般的です。

金利があがることで、借金するコストが増えて収益を悪化させるとの思惑から株価の下落が続いています。

そこにチャンスがあるのです。

なぜなら今は株価が下落していても、株価はやがて業績や今後の成長見通しを織り込んで上昇していく傾向があるからです。

今後長期で大きな成長をしていく銘柄に投資しておけば、株価の回復を待って大きな利益につながる可能性が高いのです。

2022年後半、要注目の米国グロース株3選

今後、数年間にわたって長期で成長の見込める期待の米国グロース株を厳選してご紹介

米国株のグロース株の今後

米国株のグロース株は、早ければ2022年後半から徐々に上昇に転じるものと見ています。

その理由は米国のインフレがピークアウトした可能性を示唆する指標が出るようになったからです。

22年5月。米労働省は4月度の物価にかんする4つの指標を公表。

「過去6営業日の賃金の伸び」「消費者物価指数(CPI)」「卸売物価指数(PPI)」「輸入物価」を発表し、国内のインフレが3月にピークに達したことを示唆しました。

下の表を見ると、いずれの数値も前回(3月)よりも下回っていてインフレは3月がピークだった可能性を示唆しています。

出典:ヤフーファイナンス

出典:ヤフーファイナンス

出典:ヤフーファイナンス

※参考:ロイター通信「米国株式市場=上昇、物価ピークアウトの兆候で 週間では下落」

米国のグロース株の今後を左右するのが米国のインフレです。

急激なインフレは金利上昇となり、金利上昇は株価下落につながる関係にあり、グロース株が最もその影響を受けることをお伝えしてきました。

つまり、インフレさえ収まれば金利がさがりはじめ、グロース企業はお金を借りやすくなって業績拡大⇒株価上昇になると考えられます。

米国株グロース株のおすすめ銘柄の見つけ方

今買うべき株が米国株グロース株であることをお伝えしてきました。

ただ、グロース株なら何でも良いわけではありません。

長期的に大きな成長が期待できる銘柄に的をしぼることが重要です。

おとなの株ラウンジがおすすめする米国グロース株のスクリーニング条件をご紹介します。

米グロース株の見つけ方

・PER:25倍以下

・売上高成長率:毎期平均20%以上

・EPS(1株あたり純利益)の成長率:10%以上

・決算が市場予想を上回る

米国株のグロース株の見つけ方①PER25倍以下

1つめのスクリーニング条件はPER25倍以下。

米国株のグロース株といえば、ハイパー・グロース株と呼ばれるPER100倍を超える銘柄が多数あることで知られていました。

PER(株価収益率)は、株価の割安度をはかる指標。

株価÷EPS(1株あたり純利益)という数式で算出されます。

グロース株のほとんどが上場するNADSAQ市場の代表銘柄で構成される「NASDAQ100」の平均PERの推移をあらわしたチャートが下図です。

出典:株式マーケットデータ

左軸の数値がPERです。

株価が高かった時は平均PER40倍以上まで買われていましたが、PER25倍程度まで下落しています。

2020年4月にFRBのQEがはじまる前の水準であるPER25倍程度以下で買える銘柄をスクリーニング条件に挙げます。

2020年4月~2021年12月までの株価は、企業の業績に関係なく、市場にお金が大量投入されていたことで株価が無理やりあげられていた側面が強いため、それ以前の平均PERを採用します。

米国株のグロース株の見つけ方②売上高成長率が毎期平均20%以上

2つめのスクリーニング条件は毎期の売上高成長率が平均20%以上。

この条件を選んだ理由は、継続的な高い成長力を持つ会社に長期投資するためです。

正確な統計データがあるわけではないのですが、企業に高い成長力があるかを見るのに「増収率20%」を掲げる投資家は多く、高成長を維持できている間は株価が上がっていく傾向が高いのです。

〇望ましい

A社:+18%⇒+22%⇒+19%⇒+21%⇒+20%

×望ましくない

B社:+20%⇒+5%⇒+35%⇒+10%⇒+30%

売上高成長率は投資情報サイト「株探」の米国株版を使えば無料で情報が手に入ります。

出典:株探米国株

米国株のグロース株の見つけ方③EPS成長率10%以上

3つめのスクリーニング条件はEPS成長率が10%以上。

EPSとはearnings per shareの略で1株あたりの純利益です。

PERの解説で、「PER=株価÷EPS」で算出されるとお伝えしました。

この式を並べ替えると、株価がPERとEPSを掛け合わせた数値であることがわかります。

株価=PER×EPS

例:PER20倍のまま。EPSが50ドルから55ドルに成長した場合

20倍×50ドル=株価1000ドル

20倍×55ドル=株価1100ドル

EPSも投資情報サイト「株探」米国版で無料で情報が手に入ります。

株探に表示されている「修正1株益」がEPSになります。

出典:株探米国株

米国株のグロース株の見つけ方④決算が市場予想を上回る

4つめのスクリーニング条件は決算内容が市場予想を上回ること。

米国株のグロース株は、その高い成長性に期待が集まるからこそ買いが集まって価格が上がっていきます。

その投資家の期待に企業が応えられているかどうかをチェックする機会が、四半期ごとの決算です。

つまり、売上と利益が10%ずつ伸びていても、市場予想が12%ずつの伸びを期待していたとしたら悪い決算とみなされ、株価は売り込まれて急落します。

このように四半期ごとの決算が市場のアナリスト予想を上回っているのに、株価が上がらずに放置されているグロース株は、相場環境が改善されれば大きく買われていく可能性が高く“今買うべき株”の候補になります。

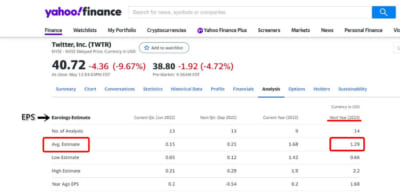

米国株の市場コンセンサスは、米国版のヤフーファイナンスにアクセスし、各銘柄の「Analysis」の項目を見ればわかります。

「Earnings Estimate」の「Avg. Estimate」という項目の一番右端の数値を見ましょう。

※Earnings Estimate=EPSのこと

上のTwitterの市場予想の場合、2023年の予想EPSが1.29ドルということになります。

市場予想を上回っている銘柄は、現時点で株価が下がっていても見直されていく可能性が高いので、中長期投資で利益をねらえるグロース株の可能性が高まります。

まだコメントがありません

この記事にコメントする

このブログも読むと良いかも!

よく読まれているブログ