大納会は2021年のいつですか?

大発会は2022年のいつですか?

そんなことを聞かれる季節となりました。

そこで2021年の大納会がいつなのかから始まり、大納会や年末年始株価の傾向など…

大納会にまつわる投資家が気になる情報をあますことなくお伝えしていきます。

この記事では、以下のことがわかります。

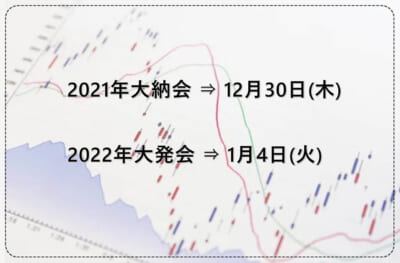

2021年大納会・2022年大発会がいつか?

大納会・大発会のアノマリー

大納会の株価傾向【過去20年間のデータあり】

大納会をはさんだ取引(受け渡し)の注意

大納会で引け買い、大発会で寄り売り戦略は通用するか?

なお、東証の大納会・大発会をベースにお話を進めさせていただきます。

目次

大納会2021年・大発会2022年はいつ?

(最終更新日::2021/12/16、元記事:2019/12/6)

2021年の大納会はいつか?

2021年の大納会は12月30日(木)です。

札証・名証・福証も2021年の大納会は12月30日です。

今年の東証大納会の開催時間は、大引け後の15時から15時20分までとなります。

大発会は2022年1月4日(火)です。

株のネット取引が普及する前は、大納会の傾向といえば様子見や閑散とした市場というイメージがありました。

しかし、それはもはや過去のもの。

年末年始の日本市場は休場ですが、海外市場は営業しており、大納会では外国市場をにらんだ投資をする人が増えてきています。

大納会がいつなのか、東証スケジュールを押さえて投資することはとても大事な行動となっています。

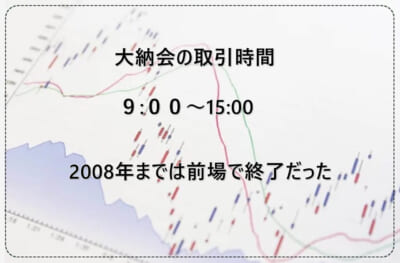

大納会の2021年取引時間は何時まで?

大納会の取引時間は何時までか?

答えは、9時~15時までです。

実は、2008年までは大納会の取引時間は前場で終了していました。

2009年から半休日が廃止され終日取引となりました。

大納会の傾向といえば様子見や閑散とした市場というイメージだったのは、2008年まで取引時間が短かったことも理由といえるでしょう。

大納会の取引時間は終日取引になった理由は、東証のコンピュータシステムが変更され、システム負担を軽減することが目的だったそうです。

ちなみに東証と同じコンピュータシステムを使用している地方証券取引所も同様の理由で終日取引になりました。

大納会2021年の株価の傾向

大納会の株価の傾向をお話していきましょう

大納会2021の株価の傾向を知る上で参考になるサイトがあります。

「日経平均プロフィル」というサイトです。

1949年5月以降の日経平均の各日の騰落率をカレンダー形式で紹介してくれています。

大納会となる日は、12月28~30日がほとんどなのでこの3日の騰落率をみれば過去の傾向がある程度みえてきます。

12月28日 騰落率70.18%(40勝17敗)

12月29日 同63.64%(14勝8敗)

12月30日 同45.45%(10勝12敗)

※引用元:日経平均プロフィル

大納会2021の株価を過去20年分データからひも解く

大納会の株価の傾向を過去20年分のデータからひも解いていきます。

下の表は2001年~2020年までの大納会の日経平均株価のデータです。

| 2001年大納会(12/28) | 10542円(前日比+85円) |

| 2002年大納会(12/30) | 8578円(前日比-135円) |

| 2003年大納会(12/30) | 10676円(前日比+176円) |

| 2004年大納会(12/30) | 11488円(前日比+107円) |

| 2005年大納会(12/30) | 16111円(前日比-232円) |

| 2006年大納会(12/29) | 17225円(前日比+1円) |

| 2007年大納会(12/28) | 15307円(前日比-256円) |

| 2008年大納会(12/30) | 8859円(前日比+112円) |

| 2009年大納会(12/30) | 10546円(前日比-91円) |

| 2010年大納会(12/30) | 10228円(前日比-116円) |

| 2011年大納会(12/30) | 8455円(前日比+57円) |

| 2012年大納会(12/28) | 10395円(前日比+73円) |

| 2013年大納会(12/30) | 16291円(前日比+113円) |

| 2014年大納会(12/30) | 17450円(前日比-279円) |

| 2015年大納会(12/30) | 19033円(前日比+51円) |

| 2016年大納会(12/30) | 19114円(前日比-30円) |

| 2017年大納会(12/29) | 22765円(前日比-19円) |

| 2018年大納会(12/28) | 20015円(前日比-62円) |

| 2019年大納会(12/30) | 23656円(前日比-181円) |

| 2020年大納会(12/30) | 27444円(前日比-124円) |

2001年~2020年の20年間では騰落率45%(9勝11敗)というデータになりました。

特に直近5年間は5連敗。

特に2019年、2020年は新型コロナへの不安もあってか、マイナス幅がやや大きくなっています。

大納会の日経平均株価が下がる傾向にあるのは、年をまたいで持ち越したくない投資家が多いことの証左といえるでしょう。

この大納会の株価の傾向からすると、大納会2021の日経平均株価はきびしめかなと思ってしまいます。

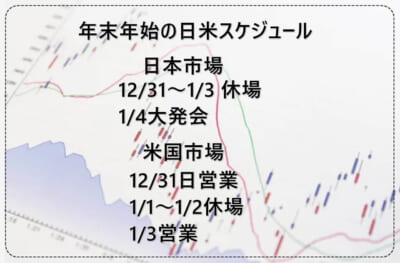

下図は2021~2022年の年末年始の日米の株式市場のスケジュールです。

日本市場は12/30の大納会後、2022年の大発会まで休場です。

しかし、米国市場は大晦日も取引があり、年始の営業開始も日本より早い。

もし日本市場が休場の間に世界を揺るがすようなバッドニュースが出たとき、ポジションを持ったままでは対応できないリスクがあります。

これを嫌う投資家はリスクオフのために大納会までに株を売っておくことになります。

それが大納会の株が下落要因の1つになっていることが考えられます。

2019年の大発会では早朝にドル円相場でフラッシュクラッシュ(瞬間的な価格の急落)が起き、日経平均も大荒れになりました。

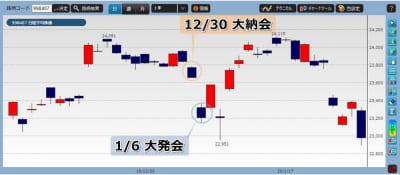

それではここで過去2年間、2020年と2019年の大納会の様子を振り返っておきましょう。

2019年の大納会

2019年大納会がいつだったか覚えていますか?

大納会は12月30日。

ちなみに2020年大発会は1月6日。

大納会と大発会の日経平均をおさらいしてみましょう。

・大納会(2019年12月30日) ⇒ 終値23656円(前日比-181円)

・大発会(2020年1月6日) ⇒ 終値23204円(前日比-452円)

どちらも日経平均株価は大きく下がっています。

※引用:ヤフーファイナンス

年末の株式市場は、中国で拡大する新型コロナ感染への不安や、長期連休前の手仕舞い売りなどが重なり、株価が下落したものと考えられます。

わずか2営業日で630円も日経平均が下落する大荒れの展開となりました。

12月17日の24091円を天井に陰線が続きました。

2019年の大発会では、急激な円高となり(フラッシュクラッシュ)、日経平均もつられて大きく下がったことも、投資家の脳裏をよぎったかもしれません。

2020年の大納会

2020年の大納会はコロナ禍の影響もあり、セレモニーは省略化されました。

例年ですと著名人を東証に招いて華やかなセレモニーが開かれるのですが、JPXのCEOの挨拶など短時間で終了しました。

2020年はコロナ・ショックや東京五輪延期、米大統領選など、株式市場に影響を与えるマクロな動きが活発な1年でした。

3月のコロナ・ショック以降、世界中の政府や中央銀行が巨大金融緩和や財政出動をしたことで、株価は底値から右肩上がりで上昇していきました。

2020年の年末にファイザー、モデルナのワクチン開発成功のニュースが流れ、翌年に期待を持てる状況で迎えた2020年大納会でした。

<2020年大納会時の日経平均チャート>

※引用元:トレーディングビュー

大納会、2022年は12月30日(金)が濃厚

2019~2021年の大納会の話までしたので、2022年まで少し触れておきましょう。

大納会、2022年はカレンダーを見る限り12月30日(金)が濃厚ではないかと思います。

東証からの正式発表はされていませんので、あくまで憶測です。

土日でない限り、例年12月30日になることが多いので、12月30日が可能性としては高いと思います。

正確な情報は東証からの来年のスケジュールが発表されてから確認してください。

大発会の株価の傾向

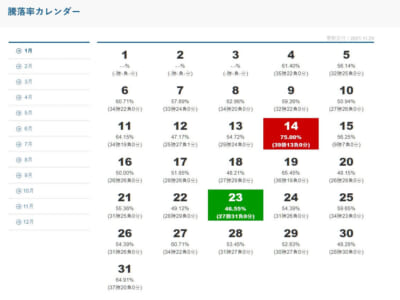

「日経平均プロフィル」を使って、大発会の日経平均株価の傾向も見てみます。

大発会となる日は、圧倒的に1月4日が多くなります。

曜日の配列の関係で1月5日、6日になることもありますが、4日の騰落を見ておけば問題ないでしょう。

1月4日 騰落率61.40%(35勝22敗)

ちなみに、

1月5日 同56.14%(32勝25敗)

1月6日 同60.71%(34勝22敗)

となります。

年はじめの取引だけあって、ご祝儀相場になりやすいのが大発会だと言われていますが、圧倒的に勝ち越しているわけではないことがわかります。

※引用元:日経平均プロフィル

大発会の株価の過去データ「2002~2021年」

大発会の株価の傾向を過去20年分のデータから見ていきましょう。

下の表は2002年~2021年までの大発会の日経平均株価のデータです。

| 2002年大発会(1/4) | 10871円(前日比+329円) |

| 2003年大発会(1/6) | 8713円(前日比+153円) |

| 2004年大発会(1/5) | 10825円(前日比+149円) |

| 2005年大発会(1/4) | 11517円(前日比+29円) |

| 2006年大発会(1/4) | 16361円(前日比+250円) |

| 2007年大発会(1/4) | 17353円(前日比+128円) |

| 2008年大発会(1/4) | 14691円(前日比-616円) |

| 2009年大発会(1/5) | 9043円(前日比+184円) |

| 2010年大発会(1/4) | 10654円(前日比+108円) |

| 2011年大発会(1/4) | 10398円(前日比+170円) |

| 2012年大発会(1/4) | 8560円(前日比+105円) |

| 2013年大発会(1/4) | 10688円(前日比+293円) |

| 2014年大発会(1/6) | 15908円(前日比-383円) |

| 2015年大発会(1/5) | 17408円(前日比-42円) |

| 2016年大発会(1/4) | 18450円(前日比-583円) |

| 2017年大発会(1/4) | 19594円(前日比+480円) |

| 2018年大発会(1/4) | 23506円(前日比+742円) |

| 2019年大発会(1/4) | 19561円(前日比-453円) |

| 2020年大発会(1/6) | 23204円(前日比-452円) |

| 2021年大発会(1/4) | 27258円(前日比-186円) |

2002年~2021年の20年間では騰落率65%(13勝7敗)というデータになりました。

大納会の過去20年の騰落率45%(9勝11敗)よりも、株価の上がる率が20%も高いことがデータからわかります。

ただ、直近3年間は3連敗。

そして、2016年以降はボラティリティが大きくなっているのが大発会の株価の傾向です。

大納会2021・大発会2022の株価傾向による投資戦略

大発会の日経平均の上がる確率は65%(13勝7敗)。

大発会の過去20年間の日経平均のデータをみると、こんな戦略が浮かびます。

“大納会の大引けに日経平均ETFを買い、大発会で売る戦略なら65%の確率で勝てるのではないか?”

と。

過去のデータから見ると、高い確率で勝てそうな気がします。

ただ、この投資戦略を推奨はしません。

なぜなら、その年の大発会に日経平均が上がるか下がるかは、あくまで確率1/2(勝率50%)だからです。

統計上のデータが有利だからといって、必ずしも日経平均を大納会に買って大発会で売れば儲かるわけではありませんのでご注意ください。

もちろん、勝率50%なので勝てる可能性もあります。

大納会と大発会のアノマリー

大納会と大発会にはアノマリーがあります。

大納会のアノマリーには「掉尾の一振」

大発会のアノマリーには「ご祝儀相場で株価が上がりやすい」

というものがあります。

「掉尾の一振」の読みは「とうびのいっしん」です。

掉尾の一振とは、株価が年末にかけて上昇する意味の相場格言。

「掉尾」というのが、最後になって勢いが増すこと意であり、掉尾の一振は、年末に向けた株価が上がるアノマリーとして用いられることが多くなります。

大発会のアノマリー「ご祝儀相場」は、年はじめの相場なのでお祝いの買いが入りやすくなって株価が上がりやすいという意味です。

ご紹介した「騰落率カレンダー」で大発会になりやすい1月4日を見ると、騰落率は61.4%(35勝22敗)でした。

大発会は比較的株価が上がりやすいといえそうですが、圧倒的に株価上昇の方が多いわけではありません。

年末年始の株価は例年どんな傾向?

年末年始の株価は例年ですと、上がる傾向にあります。

掉尾の一振

クリスマスラリー

ご祝儀相場

など、年末年始のアノマリーや相場格言には株価が上がるものが多いのも特徴です。

しかし、最近は波乱の相場を迎える回数も多くなってきています。

記憶に新しいところでは2018年12月相場です。

※出典:トレーディングビュー

2018年10月から始まった日経平均の下落トレンド。

11月に持ち直したかなと思っていたら、12月に入ったあたりから年末にかけて暴落していきました。

年末年始の株価は例年のセオリーが通じなくなってきているのかもしれません。

アノマリーに沿った投資は控えた方が無難だとクロサキは思います。

大納会とは

大納会とは、証券取引所の1年の最終取引日に行われる催事のことです。

ただし、一般的には最終取引日自体を「大納会」と呼ぶことが多いです。

大納会は原則として12月30日となっており、30日が土日の場合は前営業日になります。

先述したように取引時間は終日。

2008年までは前場だけの取引が行われていました。

大納会は著名人を招待の挨拶と一本締めが恒例

大納会の取引時間がいつまでなのかはお話したとおり。15時まで。

その大引け後に、本来の意味の催事「大納会」が行われます。

テレビのニュース映像で見たご経験があるかもしれませんね。

大納会の開催時間は例年20分ほど。

2020年はコロナ禍の影響で15分程度に縮小されました。

大納会では2002年以降、その年に活躍した有名人が東証の鐘を鳴らすのが恒例となっています。

東証CEOの挨拶と最後に一本締めをして終了となるのが恒例です。

2021年の東証の大納会は、2年ぶりにゲストを呼んで開催される予定です。

ゲストには、2021年の大河ドラマで渋沢栄一を演じた俳優・吉沢亮さんが予定されています。

<東証の鐘を鳴らした有名人> ※敬称略

2002年 長嶋茂雄

2003年 毛利衛

2004年 野村忠宏

2005年 為末大

2006年 井口資仁

2007年 茂木健一郎

2008年 鈴木孝幸、小椋久美子、潮田玲子

2009年 石川遼

2010年 川口淳一郎

2011年 佐々木則夫、安藤梢

2012年 吉田沙保里

2013年 佐藤真海、安倍晋三[3]

2014年 シャーロット・ケイト・フォックス

2015年 佐渡裕

2016年 伊調馨、くまモン

2017年 井山裕太

2018年 西野朗

2019年 野村萬斎

2020年 ゲストなし

2021年 吉沢亮(予定)

※引用元:くまモンTwitter

大納会、2021年も株の受け渡しに注意

大納会が近づいたら株の受け渡しに注意が必要です。

株式取引では売買注文が約定してから、株の受け渡しが行われるのは2営業日後になります。

2021年内に株を売って損益を確定させても、株の受け渡しが翌年になってしまうと2022年の損益として課税対象になります。

2021年の利益・損失にしたい場合には、いつまでに取引を済ませておけばよいのかをご紹介します。

12/28取引、12/30受け渡しまで21年課税

あなたが現在保有しているポジションの税金を、2021年分にしたい場合

12月28日までに取引を約定させることが必須です。

28日に約定すれば受け渡しは30日の大納会になるので、21年の課税対象になります。

一般NISA口座をお持ちの方も、2021年分のNISA枠で株を買いたい場合は12月28日までに株を買う必要があります。

12/29取引、1/4受け渡しから22年課税

12月29日に売買した損益からは2022年分の課税対象となります。

損失繰越をしている人で、2021年までに利益確定しないと還付金を受けられない人は注意が必要です。

一般NISA口座で株を買う場合、12月29日に約定した株からは2022年度分のNISA枠での購入扱いになります。

大納会2021・大発会2022に仕込んでおきたい株

例年、大納会や大発会は、新しい年のテーマ株が物色されやすくなります。

2020年でいえば、5GやAI、東京五輪などが当初のテーマでした。

2021年にはアフターコロナ、カーボンニュートラル、メタバースといったテーマが人気化しました。

こうした人気のテーマ株からはテンバガーになる銘柄も出やすいので、大納会などにはテンバガー候補の株を仕込んでおきたいところですね。

以下の記事に、2022年のテンバガー候補を日本株版と米国株版でまとめています。

よかったらご参考にしてみてくださいね。

また、2021年に突如として人気投資テーマになった「メタバース」。

メタバース銘柄にも2022年は注目していきたいところです。

ご参考になれば幸いです。