目次

SBI証券のSOR問題・デメリットを投資診断士が解説!

(最終更新日:2021/3/4、元記事:2019/11/19)

2019年、SBI証券のSOR問題がネット上で個人投資家・トレーダーを中心に話題となりました。

SBI証券のSOR問題/SOR指定については、日経新聞も「株注文の情報、外部に知られない設定に SBI証券」との見出しでかなり批判的に報道。

投資診断士であるクロサキも、SBIの姿勢に疑問を感じざるを得ません。

「そもそもSORとは?」という方にも、当サイトではわかりやすくSBI証券のSOR問題とデメリットを解説していきます。

SOR指定(取引)のデメリットは、きちんと理解しておいた方が良い問題です。

投資の世界では、知らなきゃ損することがあふれかえっております。

投資診断士をしているクロサキには、そんな情報がたくさん入ってきます。

正直イヤになってしまうほどです…!

今回の件もまさにそう。

しっかりとSORのデメリットなどの知識を身に着け、大事な資産を搾取されないようにしていきましょう!

SBIのSORとは?デメリットのHFT業者に先回りされる意味とは?

SBI証券のSOR問題をネット検索してみると、

「個人投資家の買い注文がHFT業者に覗かれて先読みされ、不利な取引をさせられてしまう」

という趣旨の記事が目立ちます。

この一文を読んだだけで理解できる人は、ここから先を読む必要はないかもしれません。

しかし、少しでも「?」と疑問を感じた方には、有益な情報になるとクロサキは自負しています。

前置きはこれくらいにして本題に入ります。

そもそもSORとはなんぞや?

投資診断士のクロサキが解説しましょう!

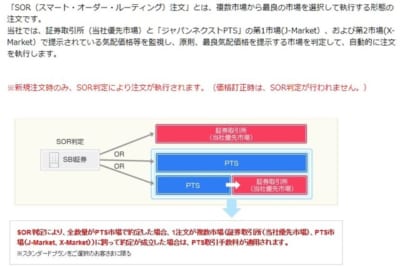

SORとは、

smart order routing(スマート・オーダー・ルーティング)

の略で、一般的には「SOR取引」「SOR指定」「SOR注文」という使われ方が多いですね。

では、SOR取引とは何を意味するのか?

SBI証券のHPから抜粋します。

※出典:SBI

※出典:SBI

SBI証券の定義では、SORとは「複数市場から最良の市場を選択して執行する形態の注文」とあります。

ここでクロサキのミニ解説!

<クロサキのミニ解説!>

ざっくり言うと、上場株式を売買できる市場は複数あります。

良く知られているのは東証とPTS市場でしょうか。

ほかにも

札幌証券取引所(札証)

名古屋証券取引所(名証)

福岡証券取引所(福証)

が日本にはあります。(昔は大阪や広島にもあったんですよ)

例えば、トヨタ自動車(7203)は東証1部、名証1部に上場しており、PTS市場でも株式の売買ができます。

ここからが重要

この3つの市場におけるトヨタの株価は、常に同じ価格ではありません。

2019年11月19日前場終了時点の株価は、

東証1部:7794円

PTS市場:7790円

名証1部:出来高なし(11/15終値7766円)

同じトヨタ自動車の株なのに、市場によって価格が違う。

SOR注文(取引)とは、市場の価格差に着目した取引で、あなたが100株の買い注文を入れたら、AIが瞬時に一番安い価格の市場に買い注文を出してくれる方法です。

別々の市場に上場している銘柄の株価の差を利用して取引する手法は、裁定取引やアービトラージといって、昔から存在する手法でした。

しかし、素人には非常にハードルが高く、プロか熟練した個人投資家が取り入れるトレード手法だったのです。

SOR注文が一般化されたことで、一般投資家でも安い市場で買って高い市場で売ることができるようになった…はずでした。

本来なら投資家にメリットの多そうなSOR注文ですが、SBIが提供するSOR注文が問題視されました。

なぜか?

それは個人が出した買い注文をSBI側で覗くことができ、HFTと呼ばれる超高速取引を成立させるアルゴリズムが個人投資家に不利になるような取引を成立させてしまうためです。

しかも、SBIでは、一般注文(SORじゃない注文方法)を選べず、投資家はSOR取引せざるを得なかった…。

つまり、買い注文を出せば自動的にHFTの餌食になる可能性があったというわけです。

これが、HFT業者に振り回されるという意味です。

そして、SOR指定の取引によるデメリットでもあります。

日経クイックの報道によれば、2020年3月のコロナショックの際、米国のHFT企業、バーチュの株価が急騰しました。

![]()

※出典:日経QUICKニュース

コロナの暴落相場でもHFTの超高速取引が、世界中の株式市場で行われていたようですね。

利用者が多いため、業者の利益も多く株価も上昇…

この流れは規制でもしない限り、なくならないとクロサキは見ています。

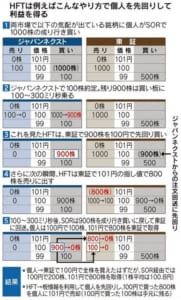

HFTについてわかりやすく図説している記事が日経新聞にあったので、引用します。

※出典:日経新聞

※図中のジャパンネクストというのは、PTS市場のことです。

上の図では、株価1円分、個人投資家がHFTに不利な取引をさせられています。

もしかしたら、あなたはたかが1円と思うかもしれません。

しかし、投資資金の多い人、取引回数の多い投資家にとっては損失大。

もし、今回日経新聞などで報道され、表ざたになっていなかったらSBIは続けていた可能性があります。

SBI自身、日経新聞の報道後すぐにSOR問題を否定する内容のプレスを出しています。

SBI証券のSOR問題、個人投資家はどうしたら良い?

現在、SBI証券のSOR問題は改善されているようです。

しかし、報道されて叩かれたから直しましたという感じで、やや不信感が募るところ。

投資家は証券会社のシステムを通じてしか、株の売買ができない。

それだけに、胴元である証券会社がチートをすることにクロサキは反対です!

投資家保護の観点からも、SBI証券には今後二度としないようにしてもらいたいですね。

とはいえ、もし個人投資家がこの問題に直面し場合はどうしたら良いのか?

すぐにできる問題解決策は、利用する証券会社を変更することです。

ネット証券はどこも手数料が安いです。

アクセス環境が悪くなった時のリスクヘッジの意味も込め、メインで使う証券会社とサブで使う証券会社を用意しておくとよいでしょう。

SBI証券のSOR問題は非常に由々しき問題です。

他の証券会社が同じことをしないように気を付ける必要があります。

SOR取引(指定)ができる證券会社を利用する場合には、くれぐれも気をつけてください。

ただ、AI(人工知能)による投資や売買注文というのは必ずしも悪いものではありません。

ウェルスナビのようにロボアドバイザーをウリにした会社も活況を呈しています。

今後AIが投資分野でさらに伸びていくことは間違いないとクロサキは思います。

SOR指定の場合、デメリットの方がクローズアップされてしまいましたが、AIを自分の味方につけられれば投資成果にも大きなプラスになるかもしれません。