目次

「不労所得はやめとけ」と言われてもやめる必要はない

(最終更新日:2021/6/28、元記事:2018/10/5)

「不労所得はやめとけ」

もしかしたら、あなたも言われたご経験がおありでしょうか?

この記事にたどり着いたということは、少なからず不労所得に興味があるのではと推測します。

しかし、現実には不労所得はやめとけ!

と、さくら君のコメントのように言われる人が多いようです。

そこで、この記事は以下の情報を知りたい方に向けて書きました。

★不労所得に対する正しい知識

★不労所得に関する疑問や不安への回答

★不労所得の種類・方法

★「良い不労所得「と「悪い不労所得」

不労所得とは

不労所得とは、働かずに得られる収入です。文字どおりですね。

給与所得や事業所得など、自分が働くことで得られる収入とは反対のことばですね。

家賃収入や株の配当などが代表的な不労所得といえるでしょう。

・不動産投資

・太陽光発電

・株の配当

・金利収入(預貯金・公社債など)

不労所得はやめとけ!といわれる理由

「不労所得はやめとけ」と言われる代表的な理由をご紹介します。

★詐欺案件に引っかかる

★不労になるまで労働が必要

★損するリスク

★ねたみ

★初期費用が発生する

不動産や株、社債などの投資から不労所得をつくるためには初期費用がかかります。

ブログやYouTubeからの広告収入を得るためには、PCやサーバー、動画編集ソフトなどの初期費用がかかるケースがあります。

★詐欺案件に引っかかる

「ほったらかし」

「1度仕組みさえ作ってしまえば寝ていても●●が稼いでくれますよ」

などの甘言で勧誘してくる案件には、注意が必要です。

後から高額請求され、引っかかった人たちのリストを作られて悪徳業者間で情報売買される可能性もあります。

このようなイメージは根強く、不労所得に対するイメージを悪化させる要因となっているようです。

★不労になるまで労働が必要

アフィリエイトやYouTubeは記事や動画作成に多くの労働を要します。

本や書籍の印税収入なども、本や曲を書くなどの労働が最初に必要になります。

★損するリスク

投資商品からの不労所得を考える場合、その商品が買った時の価格よりも下がる可能性があります。

待っていれば、株価が回復することもあります。

しかし、価格が下がっている時にまとまったお金が入用になった際、損切りする必要が出てくるかもしれません。

★ねたみ

不労所得はやめとけ!

と忠告してくる人の心理には、「ねたみ」が存在する場合があります。

不労所得というと、楽してお金を稼ぐイメージがありませんか。

それをおもしろくないと感じる人もいるのです。

あなたに成功してほしくなくて「不労所得はやめとけ」と言う人もいる可能性があるのです。

不労所得の種類

不労所得には大きく分けて2種類あります。

・投資・資産運用系

・コンテンツ系

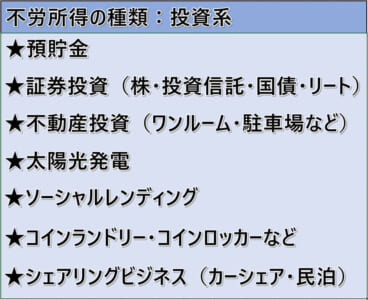

不労所得の種類:投資・資産運用

投資・資産運用の不労所得の代表例をまとめてみました。

★証券投資

★不動産投資

★太陽光発電

★ソーシャルレンディング

★コインランドリー・コインロッカー

★シェアリングビジネス

★預貯金

2021年6月現在、メガバンクの普通預金金利は0.001%。

1年満期の定期預金金利(預入金額300万円未満)は0.002%。

100万円預けても、それぞれ年間10円と20円しか金利収入がありません。

※さらに税金も引かれます。

参照:みずほ銀行

★証券投資

証券投資は、投資資金がモノをいう世界。

多額の運用資金がないとすぐに不労所得で生活することは困難

年間500万円を稼ぐには、

配当利回り5%の銘柄で運用する場合、1億円必要になります。

★不動産投資・太陽光発電・コインランドリー

この3種類は金融機関から融資を得てレバレッジをかけるのが王道。

特徴は事業への投資(ビジネス)。

集客ノウハウ、金融機関との付き合い方など

事業を成功させるための計画性とビジネスマインドが必要で、ハードルは少し高めです。

ただ、一度起動に乗ると、継続的に安定収入(不労所得)を稼げる可能性が高くなります。

★ソーシャルレンディング

ソーシャルレンディングは近年、注目を集めている金融サービスです。

ソーシャルレンディング業者が、お金の借手と投資家をインターネット上でマッチングさせる仕組みとなっています。

借手は、高めの金利を投資家に提示しています。

平均すると2~10%程度と言われており、数万円から投資できる案件が多いのが特徴。

ただし、事業リスクなどがあるので、事業内容や借手の調査をきちんとする必要があります。

下記のページで詳しく書いています↓↓↓

ソーシャルレンディングは危ない、やばいのか?

★シェアリングビジネス

自動車や不動産など、すでに資産を持っている人向け。

新しく多額の投資資金が必要ではなく、遊ばせている資産を有効活用できる人にとっては不労所得を得るための有効な手段の1つ。

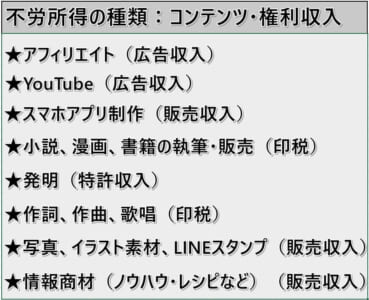

不労所得の種類:コンテンツ・権利収入

コンテンツ系の不労所得は、ストック型資産による収入がメイン。

最初に労働が必要なものが多いのが特徴。

作ったモノの人気が出れば、継続的に大きな不労所得の可能性あり。

★YouTube

★スマホアプリ制作

★小説・漫画・書籍の販売による印税

★発明

★作詞・作曲・歌唱

★写真・イラスト素材・LINEスタンプ

★情報商材

・不動産や株に投資する資金がない人でも始められるのが特徴。

・「売れるコンテンツを考える」「制作物を作成」「マーケティングの勉強」などが欠かせない

・生活可能レベルの不労所得を獲得するまで、多大な努力と時間が必要

・努力しても、まったく成果がでない場合もある。

こんな不労所得はやめた方がよい

仕事の解雇リスク

就労不能リスク

老後の生活破綻リスク

さまざまなリスクを考えると、不労所得はあった方がよいものというのが管理人の意見です。

しかし、不労所得なら何でもよいというものでもありません。

たとえ、お金を稼げる方法だったとしても、以下のような不労所得はさけた方が良いと思います。

★ネットワークビジネスなど、勧誘作業が必要な案件

★やたらハイリターンを謳う商品

★ストレスを感じるもの

★自分で理解できないもの

人を巻き込んだり、自分が楽しくないもの、理解できないものはトラブルの元。

この手の不労所得はやめといた方が良いと思います。

不労所得はやめとけ!と言われないために

不労所得はやめとけと言われないために、すべきことは?

最善策は「考え方」と「綿密な戦略」と「実績づくり」をきちんとすること。

不労所得の考え方

よほどの資産家でない限り、投資から得られるリターンだけでの生活は困難です。

配当や分配金、金利収入だけで年収500万円を目指す場合、

年利5%運用だと1億円の元手が必要になります。

「不労所得は、労働収入のベースに上乗せする」くらいの考えの方が楽です。

不労所得で十分な収入を得るには、時間がかかることも理解しておきましょう。

不労所得は計画性が大事

投資で不労所得?

コンテンツで不労所得?

では、その中から何を選ぶ?

どのように不労所得を得るための仕組みを作っていくか。

無計画で始めると大体失敗します。

投資にしろ、コンテンツによる不労所得にしろ、稼ぐ仕組みを育てねばなりません。

そのためには、綿密な計画と戦略が必要です。

不労所得はやめとけと言われない実績づくり

あなたがどの不労所得の手段を選んだとしても、小さな実績づくりから始めることをおススメします。

小さく始めて大きく育てる

これが不労所得で十分に稼いでいくための基本的な考え方です。

しっかりと実績を積み重ねることでノウハウと経験を蓄積。

やめとけと反対する人たちの声も小さくなることでしょう。

株で不労所得はやめとけ!なのか?

当サイトはおとなの株ラウンジなので、株の話をしましょう。

株式投資で不労所得を目指すのはやめた方が良いのか?

結論からいうと、やめた方が良いことはありません。

ただし、株で不労所得を目指す場合、

長期間かかることを自覚しましょう。

不労所得の場合、売却益ではなく「配当+株主優待」がメインになります。

なので、配当を再投資に回して運用資産を大きくする戦略が重要です。

株の不労所得のイメージとしては、以下の感じでしょうか。

65歳(定年)になった時、年金+配当+株主優待の不労所得で暮らしていける。

短期間で不労所得生活を目指すのはむずかしい。

しかし、長期間で不労所得生活を目指すなら「可能性あり」だと考えます。

株の場合

個別株・投資信託・ETFがあり、さらに国内株・国外株があります。

理想は高配当優良銘柄で毎年増配する企業への投資を継続していくこと。

日本株だけでなく米国株を含めて探し、投資信託・ETFも含めて探せば有望株は見つけらます。

これを「つみたてNISA」と「iDeCo」の両建てで長期運用。

そうすれば、定年のころに年金+配当+株主優待の不労所得で生活は楽になりそうです。

終わりに

不労所得はやめておけ。

この言葉は、ある意味では的を射ています。

何の戦略もなく、憧れだけで不労所得を目指すことはクロサキもおススメしません。

特に不動産投資で不労所得を目指す場合、リスク・リターンの試算をしないで始めると取り返しのつかないことになりかねません。

不労所得を目指すのであれば、リスクの小さなものから始めると良いでしょう。

そして、気をつけなければならないこともあります。

それは甘い誘惑です。

不動産や金融商品、事業投資など…

甘い言葉で誘惑してくる輩が世の中には沢山います。

「誰でもできる」

「ほったらかし」

「自分年金」

など…

不労所得を目指す人の心に刺さりそうな言葉を巧みに使ってきます。

そうした甘い誘惑には詐欺師がひそんでいる可能性もあるので、注意が必要です。

だまされないようにお気をつけください。