“空売り規制の銘柄って空売りできないのですか?”

“空売り規制銘柄はなぜ株価が上がるのですか?”

“空売り規制と売り禁の違いってなんですか?”

こんな質問を受けることがあります。

今回は空売り規制(正確には空売り価格規制)の制度や仕組みと、上記3つの質問への解説をしていきます。

下落相場が続く環境では、「空売り」をマスターすることで利益を稼ぐことや資産防衛につながります。

しっかり解説していきましょう。

目次

空売り価格規制/空売り規制とは

空売り価格規制(以下、空売り規制)とは、空売りを利用して意図的に株価を下落させたり、下落を加速させる行為を防止するために設けられた価格規制です。

空売りは信用取引の一種で、証券会社等から借りた株を高値で売り、安く買い戻すことで差益を得る取引です。

株価の上昇によって利益を得る通常の取引とは異なり、空売りでは株価が下落するほど利益が大きくなります。

そのため、過去に空売りが株価を意図的に下落させる手段として乱用され、株式市場に混乱を与えたことがありました。

本来株式市場は企業が資金を調達して営利活動を行い、株主に富みの還元をする機会を設ける場です。

しかし、空売りは資金を持つものが意図的に株価下落を促進させてきた歴史がありました。

そこで、不当な取引に利用されることを防ぐために定められたのが空売り規制です。

日本においては、空売り規制はバブル崩壊後の下落相場における不当な空売りを抑えるために誕生しました。

投機的な空売りが続くことが、デフレや不況脱却の重荷になるからです。

もともとは全上場銘柄が規制対象でしたが、2013年11月5日より一定の条件を満たした銘柄のみを規制対象とする「トリガー方式」に見直されました。

規制対象となった「トリガー抵触銘柄」は、各証券取引所ウェブサイトにて確認が可能です。

トリガー方式については、下記の「空売り規制の仕組み」で解説していきます。

空売り規制の仕組み

空売り規制は、51単元(5,100株)以上の新規空売りを直近の取引価格以下で注文することを禁じる法令です。

「注文数」

「取引価格」

この2つを規制することで、空売りによって株価下落が加速するのを抑制します。

空売り規制はすべての上場銘柄に適用されるわけではありません。

適用条件に該当した銘柄にのみ規制が発動する「トリガー方式」を採用しています。

空売り規制の条件

空売り規制は、規制適用のボーダーラインとなる「トリガー価格」に抵触することで発動します。

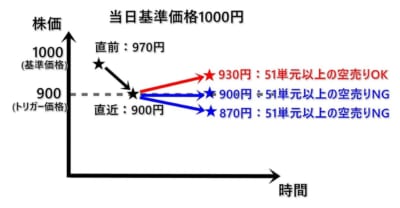

トリガー価格とは、前営業日終値等から算出した当日基準価格から10%以上下落した価格です。

取引時間中にトリガー価格に抵触すると、即時その銘柄は空売り規制の対象となり、51単元(5,100株)以上で直近の取引価格以下の新規空売り注文は出せなくなります。

空売り規制は、トリガー価格に抵触した「トリガー抵触銘柄」にのみ適用されます。

その条件は、前日終値等から算出される当日基準価格より10%以上下落した価格で売買が成立することです。

空売り規制がかかると、51単元(5,100株)以上の新規空売り注文を出せなくなります。

個人投資家の場合は1回あたりの空売り注文数が50単元(5,000株)以内であれば、空売り規制の適用外です。

万が一、空売り価格規制適用を知らずに直近の取引価格以下の指値で51単元以上の空売り注文を出しても、証券取引所では注文を受け付けられず「失効」となります。

空売り規制は適用前と適用後、株価が上昇した時と下落した時でルールが若干異なります。具体例を見てみましょう。

空売り価格規制の適用前

〇 直近の取引価格以下の指値での51単元以上の空売り

× 「トリガー価格」以下の指値・成行注文での51単元以上の空売り

当日基準価格1,000円の場合、空売り規制が適用される「トリガー価格」は900円。

このケースでは…

× トリガー価格900円以下の指値・成行での空売りはできない

成行注文は、価格を指定せずに注文する方法であるため、希望価格より安く売買されるとトリガー価格に抵触する可能性があるので取引不可とされています。

※出典:マネックス証券

空売り価格規制の適用後

× 51単元(5,100株)以上の空売り注文

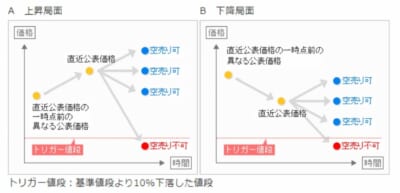

× 株価が下落した時は直近の取引価格”以下”の取引

× 株価が上昇した時は直近の取引価格”未満”の取引

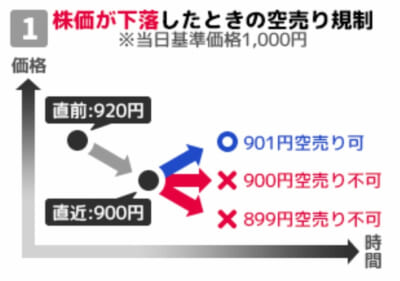

<下落局面>

株価が920円から下落して直近取引価格が900円になった場合…

× 900円以下の価格で51単元以上の空売り注文(指値・成行)

※出典:SMBC日興証券

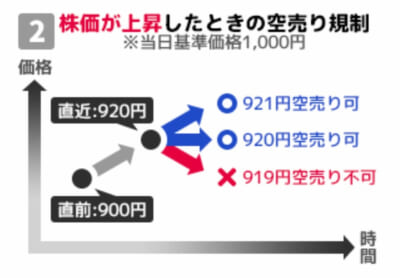

<上昇局面>

株価が900円まで下落し、直近取引価格が920円まで上昇した場合…

× 919円以下の価格で51単元(5,100株)以上の空売り注文(指値・成行)

※出典:SMBC日興証券

空売り規制の株価への影響

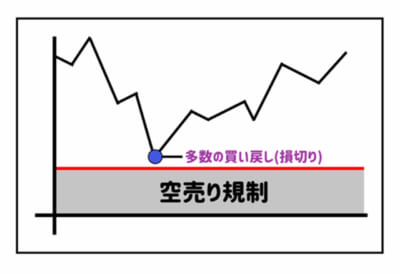

空売り規制の株価の影響としては、買い圧力が高まることが考えられます。

つまり、空売り規制は株価が上がる可能性が上昇します。

その理由は、

・空売り規制銘柄には追加の空売りが入りにくくなること

・空売りの買い戻しが入る

という2つが挙げられます。

規制がかかると、規制が解除されるまで追加の空売りを入れにくい状況になります。

株価が急騰すると売却をする投資家が増えて反転下落、下落に便乗して大量の空売り注文が入って株価が急落することもあります。

空売り価格規制は大量の空売りによる暴落と市場の混乱を抑制するため、「空売り数量」と「取引価格」を制限します。

踏み上げとは、空売りを入れている投資家が株を買い戻さざるを得なくなり、株価が上昇していく現象です。

こうした反発のタイミングで株を取得すれば、後に大きな利益になるかもしれません。

ただし、取引をするならば規制が入った理由を明確にしてからにしましょう。

当日基準価格から10%以上下落した銘柄には、それなりのリスクがあるはずです。

不祥事や経営悪化等が理由の場合、上昇が見込めずさらに下落する可能性がありますので、取引の際は注意が必要です。

空売り規制解除の条件

空売り規制が解除されるのは、規制が適用された日から2営業日後です。

規制はトリガーに抵触した時点から翌営業日の取引時間終了まで適用されます。

つまり、通常の取引環境に戻るのは2営業日後からです。

重複上場銘柄の場合は、その銘柄が主市場でトリガー抵触し規制対象となると、他市場では翌営業日のみ同様の規制がかかります。

主市場以外でトリガーに抵触した場合は、その市場で抵触した時点から当日の取引終了まで規制が適用され、主市場や他市場での規制はありません。

空売り規制の解除条件は適用期間が終わることです。

トリガーに抵触した当日に株価が回復し下落率が10%以内になっても、2営業日後まで規制が解除されることはありません。

空売り規制のメリット

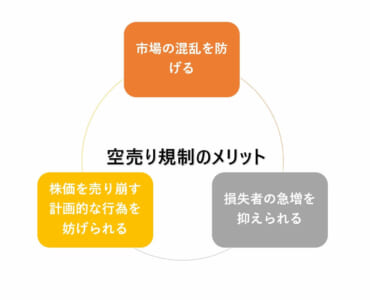

空売り規制によって得られるメリットは3つ。

・市場の混乱を防げること

・損失者の急増を抑えられること

・株価を売り崩す計画的な行為を妨げられること

空売り規制は、過去に投機的な空売りが市場の混乱を招いたり、空売りが株価操縦に利用されたりしたことから、不当な取引を排除する目的で定められました。

株価が暴落した時も空売り数量を規制することで、下落の勢いを緩和することができます。

市場が混乱に陥らないようコントロールし取引環境の健全性を保つことで、投資家が過大な損失を被らないよう保護しているのです。

空売り規制のデメリット

空売り規制のデメリットは株価の大幅な下落が期待できる場面でも、空売り注文の数量が制限されるためチャンスを活かしきれないことでしょう。

不祥事、経営悪化、倒産、被災等は絶好の空売り材料ですが、空売り規制がかかると51単元(5,100株)以上の空売り注文を出せません。

また規制適用期間中はトリガー価格以下の下落が望みにくいため、短期の取引においては得られる利益も限定されます。

空売り規制違反するとどうなる?

空売り規制に違反した場合は、30万円以下の過料処分を課されることがあります。

空売り規制は「金融商品取引法施行令」および「有価証券取引法の規制に関する内閣府令」等に基づいて施行された規制です。

法令違反をすれば罰則が科されますので留意する必要があります。

空売り規制に抜け道はない

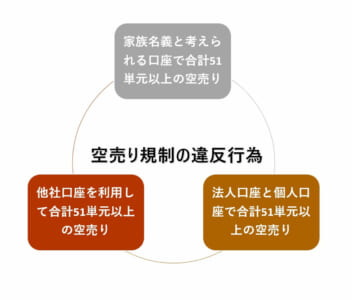

空売り規制を逃れる方法として、複数の証券口座を利用して合計51単元(5,100株)以上の空売りをすることを考える人がいますが、規制からは逃れられません。

金融機関は信用調査等の観点から他金融機関と個人情報を連携し合うことがあります。

同じタイミングに関連する複数の口座で、同一のトリガー抵触銘柄に対し合計51単元(5,100株)以上の空売り注文が入れば、違反を疑われる可能性があります。

たとえ故意でなくても、以下の行為は違反行為とみなされるリスクがあります。

・法人口座とその代表者(代理人)の個人口座で合計51単元以上の空売り

・他社口座を利用して合計51単元以上の空売り

それに加え、

・50単元(5,000株)以内の空売り注文を短時間で複数回繰り返す「分割発注」

・合計51単元以上となる「同時呼値」※の約定

この二つの取引も違反となる可能性があります。

空売り規制に抜け道はありません。

万が一、違反と判断される行為が見つかった場合は、30万円以下の過料という罰則を課されることがあります。

※同時呼値ルール

午前・午後それぞれの取引開始前に寄付(取引開始時)で約定される注文(寄成、寄指等)を出している場合は、すべて同時に受けた発注とみなすルール。同様に引け(取引終了時)に約定される注文(引成、引指、不成立となった引成注文等)を分割して注文した場合も、午前・午後の引けに同時呼値として発注される。1つの空売り注文が50単元未満でも複数の注文で合計51単元を超えれば違反となる可能性がある。

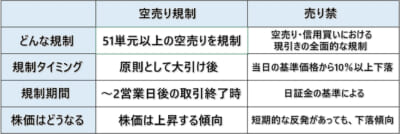

「空売り規制」と「売り禁」の違い

空売り価格規制と勘違いしやすい制度に「売り禁」があります。

「売り禁」とは、証券金融会社の空売り用の「貸株」が不足し、株式の調達が困難になった時に行われる規制です。正式には「貸借取引の申込停止措置」といいます。

文字通り、“空売り禁止になる措置”です。

証券金融会社は空売りのために貸し出せる株がないため、投資家は株を借りられず、空売りができなくなります。

この二つの制度はよく混同されがちなので、空売り規制と売り禁の制度の違いを比較表にまとめました。

どちらも空売りに関する規制ですが、非なるものなので特徴をつかむことをおすすめします。

空売り規制の方は完全に空売りができなくなるわけではないので、売り禁よりはゆるい制度といえるでしょう。

売り禁には「売り禁に買いなし」という相場格言があるくらい、株価は下落する傾向が高いのが特徴です。

もちろん銘柄によっては上昇するものもありますので、注意が必要です。

※関連記事※

「売り禁」のついてはこちら

空売りの仕組みとわかりやすいやり方の解説

「貸株」についてはこちら

貸株の7つのデメリットと4つのメリット